在宅介護で「痰の吸引」が必要になると、多くのご家族が不安や戸惑いを感じます。

痰の吸引は本来医療行為にあたるため、

自分でやっていいのか

どうやって覚えるのか

と迷う場面も出てきます。

正しい手順を知らずに吸引を行うことで、かえって症状を悪化させてしまうケースも。

この記事では、在宅介護歴18年の筆者の経験した視点から、

- 家族による吸引の可否

- 必要な研修

- 制度

- 信頼できるパンフレットの活用法

などをわかりやすく解説していきます。

在宅介護における痰の吸引とは?

在宅介護をしていると、呼吸が苦しそうな様子や痰が絡んで咳込む場面に直面することがあります。

特に高齢者や神経・筋疾患、脳血管障害などにより嚥下機能が低下している方では、自力で痰を出すことが難しく、気道の閉塞や肺炎などのリスクが高まります。

そこで必要になるのが「痰の吸引」。

痰の吸引とは

口腔・鼻腔・気管から器具を使って痰を除去する医療行為の一つ

です。

通常は医療従事者が行う処置ですが、在宅介護の現場では家族が対応を迫られることも珍しくありません。

吸引が必要かどうかの判断や、どのように安全に行えばよいかといった情報は、介護者にとって命を守るうえで非常に重要なことです。

まずは、

・どんなときに吸引が必要なのか

・家族が行ってもいいのか

という基本的な疑問から、順を追って理解していきましょう。

痰の吸引が必要なケースとは?

痰の吸引が必要となるのは、以下のようなケースです。

自力で痰を出せない方

- 脳梗塞の後遺症

- ALS(筋萎縮性側索硬化症)

- パーキンソン病

- 重度の認知症

などの影響で、咳反射や嚥下機能が低下している人は、自力で痰を排出するのが困難です。

痰が喉や気管にたまると呼吸困難や窒息の危険があり、吸引による除去が必要になります。

口腔や気道に分泌物が溜まりやすい方

- 経管栄養を受けている人

- 寝たきりの状態が長期にわたる方

は、唾液や分泌物が喉の奥にたまりやすく、誤嚥や肺炎のリスクが高まります。

このようなケースでも吸引が定期的に行われます。

誤嚥が起こりやすくなると「誤嚥性肺炎」という危険な状態になることもあるので注意が必要です。

医師の指示がある場合

医療的ケアが必要とされる疾患や状態で、医師が在宅での吸引を指示する場合があります。

この場合、介護計画に沿って吸引が行われます。

呼吸器を装着している方

人工呼吸器や気管切開を行っている方は、定期的な吸引が不可欠です。

痰が詰まると呼吸ができなくなるため、家族が吸引に対応する必要が生じます。

・痰が絡んでいる

・呼吸音がゴロゴロしている

・咳が出ていないのに息苦しそう

などのサインに気づくことが大切です。

家族が吸引してもいいの?

結論から言えば、

です。

ただし医療行為にあたるため、誰でもすぐにできるわけではなく、

- 一定のルール

- 研修

- 医師の指示

が必要になります。

痰の吸引は「医療行為」として位置づけられている

吸引は、国家資格を持つ看護師や医師でなければ原則として行えない医療行為です。

無資格の家族が勝手に行うと、法的に問題となる可能性もあります。

家族が行えるようになる条件

2012年の制度改正により、「特定の家族が、特定の患者に対して」吸引などの医療的ケアを行うことができるようになりました。

これには以下の条件が必要です。

- 喀痰吸引等研修(第3号研修)の修了

- 主治医の指示書の取得

- ケアマネジャーや訪問看護師との連携

この制度により、研修を受けた家族は法律上の問題なく医療的ケアをできるようになります。

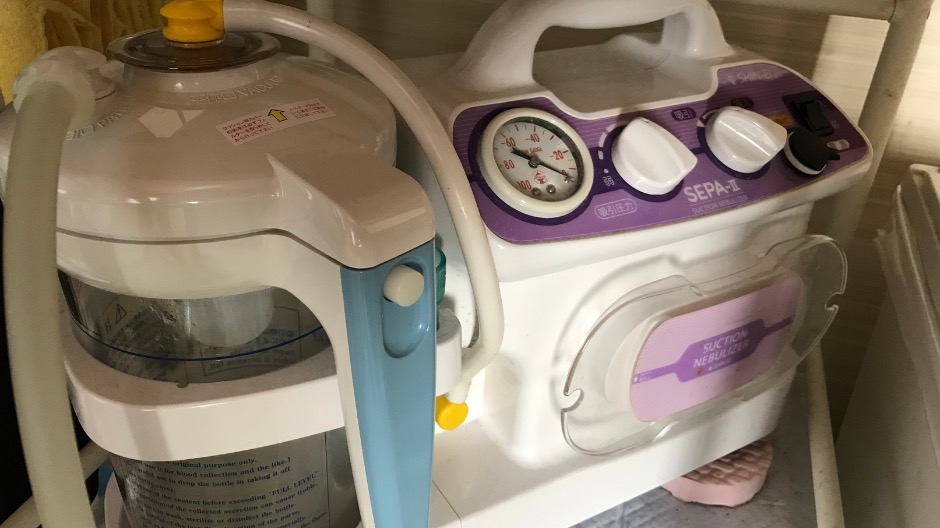

吸引器の使い方は専門家の指導が必須

吸引器の使い方は、動画やパンフレットだけでは十分に理解できないこともあります。

安全な操作のためには、医療機関や訪問看護師の指導を受けながら、練習や確認を重ねることが必要です。

家族だけで抱えないことが大切

「家族だからやらなきゃ」と思い詰めるのではなく、制度や支援を活用して無理なく安全にケアを続けることが最も重要です。

吸引の回数が多い場合は、訪問看護や短期入所の活用も検討しましょう。

家族が痰の吸引を行うための準備

在宅介護で家族が痰の吸引を行うには、

・知識

・技術

・道具

の3つがそろっていることが重要です。

ただ単に器具を手に入れただけでは安全に吸引することはできませんし、逆に本人に危険を及ぼす可能性もあります

吸引を実際に行う際の、

について詳しく解説していきます。

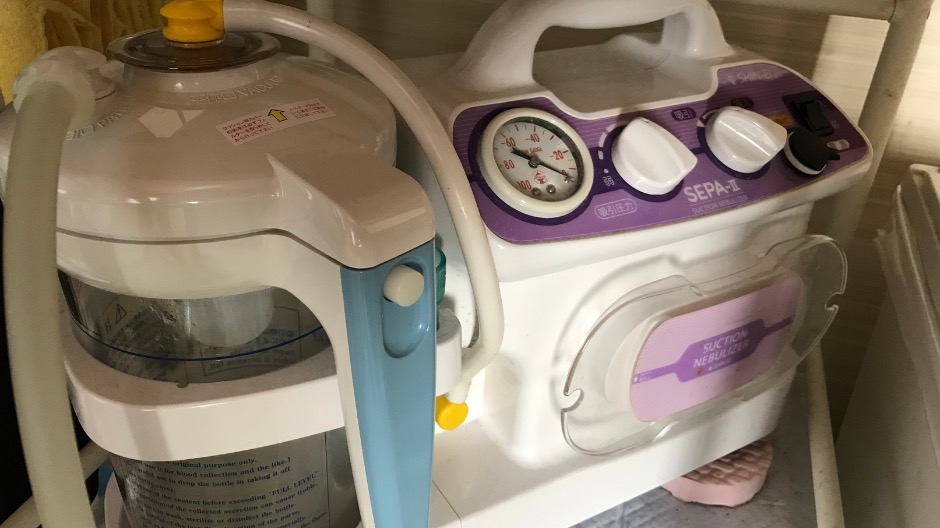

吸引の基本手順と注意点

吸引の最も基本的な流れと注意点は、以下の通りです。

基本的な吸引の流れ

一般的な口腔・鼻腔からの吸引手順の例です。

個々のケースにより医師や看護師の指示に従ってください。

- 手洗い・手指消毒を行う

- 吸引器の電源を入れ、吸引圧の調整を確認(通常は100〜150mmHg程度)

- 使い捨て手袋を装着

- カテーテルを吸引器に接続し、生理食塩水で通液して動作確認

- 本人に声をかけて、吸引を開始

- 吸引時間は10〜15秒以内を目安に。強く・長時間行いすぎない

- 必要に応じて2〜3回繰り返し、完了後はカテーテルを処理

- 吸引器の洗浄・手指消毒を行う

我が家では、

・カテーテルを入れて吸引する1回の目安は3秒以内

・その繰り返しは多くても3回まで

と決めてました。

注意点

- 事前に呼吸状態を観察し、緊張・息苦しさがないか確認する

- 吸引が不要なときに無理に行わないこと(気道損傷のリスク)

- 奥まで入れすぎないように注意(喉や気管を傷つける可能性)

- 吸引後の疲労や嘔吐反射に配慮する

- 感染対策(手袋・使い捨て用品・洗浄)を徹底

我が家では、

カテーテルは通液してからエタコットで拭いて消毒してから吸引

してました。

コミュニケーションも大切

介護を受ける本人にとって、吸引は身体的にも精神的にも負担となる処置です。

声かけを忘れず、

- 今から吸引しますね

- 少しゴロゴロ音がしてきたのでやりますね

といった、安心感を与える言葉がけは大事にしたいです。

喀痰吸引等研修とは?

家族が痰の吸引をしていいの?

という疑問に対する答えとして、重要になるのが喀痰吸引等研修(かくたんきゅういんとうけんしゅう)です。

これは、

です。

研修の種類と対象者

喀痰吸引等研修には3つの区分があります。

- 第1号研修:介護職員が複数の利用者に対応可能

- 第2号研修:特定の利用者に対応

- 第3号研修(家族向け):家族が特定の親族に対して吸引等を行うための研修

多くの在宅介護者に該当するのは「第3号研修」です。

この研修を受けることで、法的にも安全面でも吸引を行う資格を得られます。

研修の内容

第3号研修の内容は以下のとおりです。

- 講義(3時間程度):吸引の基礎、感染対策、リスク管理など

- 実技演習:人形や模擬器具を用いて吸引の練習

- 指導記録:訪問看護師や医師のもとで実際に吸引を行う指導がある場合も

研修は、

・自治体

・訪問看護ステーション

・医療機関

などで実施されています。

費用は数千円〜1万円程度が一般的ですが、地域によっては助成制度もあります。

我が家は要介護の義母が気管切開になったタイミングで、その病院で退院前に受けました。

修了後の流れ

研修を修了すると、医師の指示書に基づいて特定の家族に対してのみ痰の吸引を行うことができるようになります。

無研修のまま行うと法的リスクもあるため、必ず正式な研修を受けてから始めるようにしましょう。

必要な機器と購入方法

痰の吸引を安全に行うには、適切な機器を揃えることが欠かせません。

必要となる主な器具とその購入方法について紹介します。

吸引に必要な基本器具

- 電動吸引器

吸引圧が安定し、操作が簡単な家庭用吸引器。持ち運びできる軽量型が人気です。 - 吸引カテーテル

鼻腔・口腔・気管ごとに適したサイズがあり、使い捨てタイプが主流です。 - 接続チューブ・吸引ボトル

吸引した痰をためるボトルと、吸引器本体とカテーテルをつなぐチューブ。 - 消毒用品・使い捨て手袋・生理食塩水

感染対策や器具の洗浄に必須です。 - 替えパーツ

定期的に交換が必要なフィルターやホース類など。

購入方法と費用

- 医療機器取扱店(オンライン・実店舗)

吸引器や消耗品を一式揃えることができます。使い方の説明を受けられる場合もあります。 - 介護用品店

ケアマネジャーの紹介で相談するとスムーズです。 - レンタル

吸引器は介護保険外ですが、医師の指示があれば一部地域ではレンタル補助を受けられる場合も。

価格は、電動吸引器で3万円〜6万円程度、カテーテルなどの消耗品は月に2,000円〜5,000円程度が目安です。

住んでいる自治体によって違いますが、我が家では無料で喀痰吸引器が手に入りました。

導入時は専門家に相談を

いきなり自分で機器を購入せず、訪問看護師やケアマネジャーに相談するのが絶対にいいです。

本人の状態や吸引の頻度に合った機器を選ぶことで、安全性と効率が高まります。

痰の吸引に関する制度と支援

在宅で家族が痰の吸引を行うには、個人の努力だけでは限界があります。

・法律や制度の後ろ盾

・医療者との連携

・地域の支援体制

を知ることが、無理なく安全に在宅介護を継続するためのカギとなります。

に焦点を当て、制度を上手に活用するためのポイントを解説します。

医療的ケア児・者の支援制度

支援制度には、どんなものがあるのか見ていきましょう。

医療的ケア児・者とは?

「医療的ケア児・者」とは、日常的に痰の吸引や経管栄養・酸素投与などの医療的処置を必要とする子どもや大人のことを指します。

医療技術の進歩により、NICU(新生児集中治療室)などで救命された子どもたちが、医療的ケアを抱えながら在宅で生活するケースが増えています。

高齢者や障害のある成人でも、医療的ケアが日常的に必要な人は少なくありません。

医療的ケアに関する主な支援制度

- 自立支援医療(更生医療・育成医療)

医療費の自己負担を軽減する制度。吸引器の購入や維持管理にかかる医療費も対象になる場合があります。 - 障害児福祉サービス・障害福祉サービス

重度障害がある場合、日中の見守り支援や居宅介護、短期入所などを利用できる。特に医療的ケアに対応可能な事業所を選ぶことがポイントです。 - 医療的ケア児支援法(2021年施行)

医療的ケアが必要な子どもたちへの支援を国・自治体の責任で推進する法律。保育所や学校への看護師配置なども進んでおり、在宅介護の家族への支援体制も強化されています。 - 都道府県・市区町村による助成制度

吸引器の貸与、消耗品の補助、研修費用の助成など、自治体ごとの支援策もあります。地域の保健所や障害福祉課に相談してみましょう。

我が家では、在宅介護の後半は重度訪問介護サービスを使っていました。

支援を受けるには「情報を得ること」が第一歩

これらの制度は申請しなければ利用できません。

「こんな支援があるなんて知らなかった」という声も少なくありません。

地域の保健師・ケアマネジャー・相談支援専門員など、信頼できる支援者とつながることで、必要な支援制度にアクセスしやすくなります。

在宅介護では、ケアマネによって雲泥の差が生まれます。

訪問看護との連携の重要性

訪問看護は、在宅介護ではかなり助かる存在です。

医療に関する分からないことや普段のケアに関して頼れる存在なので、しっかりと協力してやっていくのが大事です。

吸引は一人で抱えるべきではない医療行為

痰の吸引は、安全に行えば在宅生活を支える大きな手段となりますが、失敗すれば誤嚥・窒息・感染といったリスクを伴う処置でもあります。

吸引を必要とする人がいる家庭では、訪問看護の活用が強く推奨されます。

訪問看護とは?

訪問看護は、看護師が自宅を訪問し療養上の世話や医療的ケアを提供する制度です。

痰の吸引を含め、医師の指示に基づいて以下のような支援を行います。

- 吸引の実施やアドバイス

- 家族への技術指導・安全確認

- 吸引以外の医療的ケア(経管栄養、褥瘡処置など)

- 異常時の早期対応や相談

介護保険や医療保険で利用でき、利用者の状態や医師の指示により、週1回〜毎日の訪問が可能です。

我が家では、週4回訪問看護サービスを利用していました。

訪問看護と家族の役割分担が大切

在宅介護では「全部を家族だけでやる必要はない」ということを知っておくことが重要です。

吸引の必要頻度や家族の介護力に応じて、「日中は訪問看護」「夜間は家族」というように役割を分けることで、無理のないケア体制が実現します。

また、家族が吸引を行う場合でも、訪問看護師が定期的に技術確認を行うことで安心して継続できます。

ケアの質が保たれ、ミスの防止にもつながります。

我が家では、絡まった痰などを出しやすくする排痰用の体交を教わりました。とても有効なケアでした。

かかりつけ医と訪問看護の「連携の輪」が命を守る

吸引は一時的な処置ではなく、継続的な医療ケアです。

そのため、主治医・訪問看護・ケアマネジャーが情報を共有し、状態に応じた対応ができる「チームケア」が重要になります。

些細なことでも相談できる信頼関係を築いておくことが、安心して在宅介護を続けるうえでの最大の支えとなるでしょう。

パンフレットで学ぶ吸引のポイント

痰の吸引に関する情報は、インターネットや研修に加えて、自治体や医療機関が発行するパンフレットからも得ることができます。

図解や手順が簡潔にまとめられており、初心者にも理解しやすいのが特徴です。

ここでは、信頼できるパンフレットの入手方法と、より効果的に活用するコツをご紹介します。

無料で手に入る吸引パンフレット

痰の吸引に関するパンフレットは、以下のような場所で無料配布されていることがあります。

- 地域の保健所や地域包括支援センター

- 訪問看護ステーションや病院

- 厚生労働省や自治体の公式ホームページ

- 喀痰吸引等研修を実施している団体の資料

特に自治体のホームページでは、PDF形式でダウンロード可能なパンフレットも多く、印刷して自宅で手元に置いておくこともできます。

吸引の準備・手順・衛生管理まで、写真や図付きで解説されているため、実際のケア時にすぐに見返せるのが大きなメリットです。

パンフレットを活用するコツ

パンフレットをより効果的に活用するには、以下のようなポイントを意識するとよいでしょう。

- 事前に目を通しておく

緊急時に慌てないためにも、日頃から内容を確認しておくことが大切です。 - 実際の動作と照らし合わせて読む

吸引器を使いながら手順を追うことで、より理解が深まります。 - 家族やヘルパーと共有する

パンフレットのコピーを作成して、介護に関わる人たちと情報を共有しておくと安心です。 - 書き込みOK

自分なりのメモや注意点を書き加えておくことで、より実用的な自分専用マニュアルになります。

パンフレットは、痰の吸引という慣れない医療的ケアを少しでも安心して行うための心強い味方になってくれます。

実際の体験談:家族の吸引サポート

痰の吸引は、在宅介護を行う家族にとって心理的にも技術的にもハードルの高いケアのひとつです。

実際に家族として吸引を行った体験談を通して、どのように乗り越え、どのような支援や工夫が役立ったのかをご紹介します。

義母を介護した体験談

僕が痰の吸引を始めたのは、脳出血で寝たきりになった義母の在宅介護を決めたときでした。

最初は吸引器の使い方も分からず、カテーテルを気管切開に入れることに強い抵抗感がありました。

・本当にこれで大丈夫なのか

・苦しめてしまっていないか

と毎回不安に駆られ、吸引のたびに手が震えたのを覚えています。

不安を乗り越えた工夫とは?

不安を乗り越えるうえで、特に役立ったのは次のような工夫でした。

- パンフレットの常備

すぐに確認できるように、吸引の手順が書かれたパンフレットを壁に貼っておく。 - 訪問看護師との連携

不安な時はすぐ相談。LINEやメモアプリで質問をまとめ、訪問時に聞くようにしていた。 - うまくできなくてもいいと自分を許す

完璧を目指さず、失敗から学ぶという気持ちで向き合ったことで、気持ちが楽になった。 - 家族での役割分担

一人で抱え込まず、吸引以外の部分は家族全員で協力した。

吸引は在宅介護の中で当たり前の一部となりました。

「できなかった自分」が「できるようになった自分」になる過程で、介護に対する自信と達成感を得ることができたのは、吸引という医療的ケアならではの経験だったと思います。

よくある質問Q&A

在宅介護で痰の吸引を行うにあたって、多くの家族が疑問や不安を抱えています。

特によく寄せられる質問に対して、分かりやすく回答します。

家族が吸引するのは違法じゃない?

一定の条件を満たせば、家族が痰の吸引を行うことは法律上認められています。

本来、痰の吸引は「医療行為」にあたり、医師や看護師など医療職が行う行為です。

しかし、厚生労働省の「喀痰吸引等の制度」により、研修を受けた家族(認定特定行為業務従事者)であれば、在宅で吸引を行うことが可能です。

これは、在宅介護の現場において医療的ケアが必要な家族を支える制度として整備されたものです。

違法行為にならないためには、次の2つがポイントです。

- 喀痰吸引等研修を修了していること

- 医師や訪問看護師の指示・連携体制が整っていること

自治体によって細かい取り扱いが異なる場合もあるので、不安な場合は市区町村の介護福祉課に相談してみましょう。

誰に相談すればいい?

吸引に関する相談は、以下の窓口で対応してもらえます。

- 地域包括支援センター

在宅介護に関する総合的な相談窓口。制度や研修についての情報も得られます。 - 市区町村の福祉課・高齢者福祉課

吸引の研修の申込み、制度の詳細、費用負担の有無などの確認が可能です。 - 訪問看護ステーション

実際のケアに関する技術的な質問や、対応のコツなども教えてもらえます。 - 担当ケアマネジャー

介護全体のコーディネートをしてくれる存在。吸引の必要性や、対応できるサービスの提案もしてくれます。

何かあってからではなく、「もしかしたら必要になるかも」と思った段階で早めに相談しておくことで、いざというときにも安心して対応できる体制が整います。

在宅介護なら、分からないことはケアマネさんに聞くのが1番です。

安全に続けるために必要なこと

在宅での痰の吸引は、命に関わるケアでもある一方で、家族にとっては精神的にも肉体的にも負担の大きい行為です。

安全に、そして無理なく介護を続けるために、心がけておきたいポイントをご紹介します。

精神的な負担とどう向き合うか

痰の吸引は単なる作業ではなく、目の前の大切な人の命を守る責任を背負う行為です。

その緊張感や不安感から、心が疲弊してしまう家族も少なくありません。

精神的な負担と向き合うためには、次のような工夫が役立ちます。

- 完璧を目指さないこと

すべてをうまくやろうとせず、「できる範囲で精一杯やっている自分」を認めましょう。 - 1人で抱え込まないこと

つらいときには言葉に出して、家族やケアマネに相談することが大切です。 - 自分の時間を少しでも持つ

数分でも構いません。好きな音楽を聴く、コーヒーを飲むなど、自分をいたわる時間を意識的に作ってください。

吸引の技術だけでなく、自分の心とどう付き合っていくかも、在宅介護を続けていくうえで欠かせない視点です。

助けを求めることの大切さ

在宅介護は、1人で背負うには重すぎることが多いのが現実です。

特に吸引のような医療的ケアは、状況によってはすぐに支援が必要になる場面もあります。

そんなときこそ、ためらわず「助けて」と言えることが、安全に介護を続ける最大の秘訣。

- 訪問看護やレスパイトサービスを利用すれば、定期的に専門職に任せることができます。

- ケアマネジャーや地域包括支援センターは、さまざまな介護サービスの手配やアドバイスをしてくれます。

- 同じ境遇の人とつながる場(介護者カフェやSNS)も、気持ちを分かち合える貴重な支えになります。

「自分さえ我慢すれば…」では、続けることが難しくなります。

誰かに頼ることは、決して弱さではなく家族を守るための強さです。

まとめ

在宅介護における痰の吸引は、家族にとって大きな挑戦です。

制度や研修を利用することで、安全に行うことが可能です。

違法性や不安を感じたときは、早めに専門機関へ相談し1人で抱え込まないことが大切。

心と体の両面で無理なく続けるためにも、頼れる支援や周囲の力を上手に活用していきましょう。

要介護者が気管切開なら、自動喀痰吸引器を使うのがおすすめ。我が家では導入してから劇的に吸引の負担が減りました。

コメント