要介護5でも在宅介護はできるのか?

要介護5の義母を自宅で看取ると決めた日から、我が家の生活は一変しました。

体力的にも精神的にも追い詰められながらも、支援サービスや工夫を取り入れて乗り越えた日々。

これまでの、

- 7年間の介護施設でのこと

- 18年間の在宅介護でのこと

合わせて25年間の記録をまとめたのがこのブログ。

現在は在宅介護に終止符を打ちましたが、これまでの体験やノウハウを日々更新中です。

この記事では、我が家でやってきた在宅介護の経験をチョイチョイ入れながら、

をご紹介します。

同じ状況の方へ、少しでもご参考になればと幸いです。

要介護5とは?在宅介護における現実

要介護5は介護度の中で最も重く、全ての生活に介助が必要になります。

在宅介護を選ぶ家族にとっては、日常のサポートだけでなく医療的ケアや24時間体制の見守りも求められるのが現実。

について整理します。

要介護5の状態と日常生活

要介護度は1〜5まであり、数字が大きいほど介護の必要性が高くなります。

その中でも「要介護5」は最も重度で、ほぼ全ての生活に介助が必要とされる状態です。

要介護5の状態

要介護5の特徴としては、

- 起き上がる、立ち上がる、歩くといった基本的な動作ができない

- 食事・排泄・着替え・入浴といった日常生活に全介助が必要

- 認知症を伴う場合、意思疎通が難しく見守りが常時必要

- 床ずれや誤嚥性肺炎など、二次的な健康リスクが高い

といった点が挙げられます。

ハル

ハル我が家で看ていた義母は、・四肢麻痺・気管切開・腸瘻・てんかん発作ありの完全寝たきり状態でした。

要介護5の日常生活

在宅で介護する場合、家族が行うサポートは「一日の大半を介助にあてる」ほどの負担になることも珍しくありません。

例えば食事介助ひとつをとっても、誤嚥を防ぐために姿勢を整え、少しずつ時間をかけて口に運ぶ必要があります。

入浴も一人で行うのは難しく、訪問入浴サービスが必須です。

また、在宅介護では医療面での注意も欠かせません。

褥瘡(床ずれ)を防ぐために体位変換を数時間ごとに行う、吸引や経管栄養が必要になるケースもあります。

介護というより「ほぼ医療に近いケア」を家庭で担う状況が現実です。

在宅介護で直面する問題

要介護5の在宅介護は「家族の覚悟だけ」では続けられません。

実際に直面する課題は大きく分けて以下の3つです。

身体的・精神的負担

24時間見守りが必要なため、介護者の生活は大きく制限されます。

夜間も何度も起きて介助することがあり、どうしても睡眠不足に。

結果として「介護うつ」や「介護者の健康悪化」に繋がることもあります。

経済的負担

介護保険サービスを利用しても、自己負担はゼロではありません。

訪問介護や訪問看護・ショートステイなどを組み合わせると、月々数万円単位の費用が必要です。

さらにオムツ代や食事、ベッドや車椅子などの福祉用具費用もかかります。

家族が仕事を辞めざるを得ないケースでは、収入減と支出増が重なり深刻な家計の負担になります。

孤独と限界感

「施設に預けるのはかわいそう」「最期まで自宅で看たい」と考えて在宅を選ぶ方も多いですが、その思いと現実のギャップに苦しむことがあります。

相談できる相手がいなければ、孤立感や罪悪感が強まり「もう限界だ」と感じてしまいます。

要介護5の在宅介護は、腹を括らないとできないのが現実です。

在宅介護と介護施設の違い

要介護5になると、

・在宅で介護を続けるか

・介護施設に預けるか

という選択に直面します。

どちらにもメリットとデメリットがあり、家族の状況や本人の希望によって最適な形は異なります。

両者の違いや判断の基準を整理します。

在宅介護のメリットとデメリット

要介護5の介護を「自宅で続けるか、施設に預けるか」は、多くの家族にとってとても悩む問題。

まずは在宅介護の特徴を整理してみましょう。

メリット

- 住み慣れた環境で安心できる

自宅での生活は本人にとって心の安定につながります。認知症がある場合でも、慣れた空間で過ごすことで混乱や不安を和らげる効果があります。 - 家族との時間を大切にできる

家族と同じ空間で過ごせるため、最期まで「家族に囲まれて暮らしたい」という本人の希望を叶えやすいです。 - 柔軟にサービスを組み合わせられる

訪問介護や訪問看護、ショートステイなどを必要に応じて利用でき、家庭ごとに合わせたケアが可能です。

デメリット

- 家族の負担が大きい

介護度が最も重い要介護5では、ほぼ24時間の見守りや介助が必要です。介護疲れや共倒れに繋がるリスクがあります。 - 住宅環境の制約がある

入浴や排泄の介助にはバリアフリー化や介護ベッドの導入が必要になることがあります。リフォーム費用や設置スペースの問題も避けられません。 - 費用と時間の負担がかさむ

介護保険を使っても自己負担が発生します。さらに家族が仕事を辞めると収入面での打撃も大きいです。

介護施設を選ぶ場合の基準

介護施設は、在宅での介護が難しい場合に現実的な選択肢となります。

ただし、「どの段階で施設を検討すべきか」が家族にとって大きな悩みです。

介護施設を選ぶ基準の一例

- 家族の体力・精神的限界

夜間も含めた介護で睡眠不足が続く、介護者自身が体調を崩してしまう場合は、無理に在宅を続けるのは危険です。 - 医療的ケアが必要な場合

吸引や経管栄養、頻繁な医療処置が必要になると、家庭での対応は難しくなります。看護師常駐の施設での介護が安心です。 - 本人の安全が確保できない場合

転倒リスクが高い、認知症による徘徊があるなど、自宅での生活に危険が及ぶ場合には、施設の方が安全性が高まります。 - 家族の生活との両立が困難になったとき

仕事や子育てと介護を両立できなくなった場合、施設に預けることで「介護者の生活を守る」という選択が必要です。

介護施設のメリットと注意点

施設では専門職によるケアが24時間体制で行われるため、家族の負担は大きく軽減されます。

ただし、入所待ちが長いケースや費用の高さも課題です。

また「自宅で最期を迎えたい」という本人の意思との折り合いも考える必要があります。

我が家は介護施設に恵まれなかったのか、虐待に遭ったり預けたらそのまま入院になったり裁判沙汰になったりと、いい思い出がほとんどありません。

要介護5の在宅介護にかかる費用

在宅で要介護5の介護を続けるには、介護保険サービスの自己負担だけでなく、

- 医療費

- 生活用品

- 住宅改修

など多方面で費用が発生します。

介護保険で使えるサービスの範囲と、実際に家計へどのような負担がかかるのかを具体的に見ていきます。

介護保険で使えるサービスと自己負担額

在宅で要介護5の介護を行う場合、まず利用するのが「介護保険サービス」です。

介護保険を利用すれば、

- 訪問介護

- 訪問看護

- デイサービス

- ショートステイ

など幅広いサービスを受けられます。

要介護度によって「支給限度額」が設定されており、要介護5の場合は 、

が上限です。

この範囲内であれば、サービス利用額の1割〜3割(所得に応じて異なる)が自己負担になります。

例えば、訪問介護や訪問看護を組み合わせて月25万円分のサービスを利用したとします。

家計からの支出は2万5千円

となります。

高所得者の場合は2割または3割負担となり、負担額は大きくなります。

要介護5では、食事・排泄・入浴・移動とほぼ全介助が必要。

在宅で安心して生活するには訪問介護や訪問看護だけでなく、デイサービスやショートステイを頻繁に利用する家庭も多いです。

限度額を超えて利用すれば全額自己負担となるため、実際には「限度額ギリギリまで使う」ケースがほとんどです。

医療費・生活費・住宅改修などの実際の負担

介護費用は介護保険サービスだけではありません。

在宅介護を続けると、他にも多くの出費が発生します。

医療費

要介護5では持病や合併症を抱える方も多く、通院や薬代がかかります。

訪問診療や訪問リハビリを利用する場合は医療保険が適用されますが、それでも1割〜3割の自己負担があります。

入退院を繰り返すと医療費の負担はさらに増えます。

生活費

おむつ代やパッド代は毎月5千〜1万円以上かかることが一般的です。

嚥下障害がある場合は流動食や嚥下補助食品の購入が必要となり、食費も通常より高額になりやすいです。

さらに、介護者が仕事を減らしたり辞めたりすれば、世帯収入の減少も大きな問題となります。

我が家ではオムツ関係以外にも、カテーテルやエタコット・ハミングッド・ティッシュなどの消耗品も毎月欠かさずに買っていました。

福祉用具・住宅改修

- 介護ベッド

- 車椅子

- リフト

などの福祉用具はレンタルできるものもありますが、自己負担が発生します。

浴室やトイレをバリアフリー化するなどの住宅改修も必要になるケースがあり、介護保険で最大20万円まで補助がありますが、それを超える部分は自己負担です。

介護保険外サービス

介護保険でカバーできない部分、たとえば掃除や洗濯、買い物の代行などを外部に依頼する場合は全額自費になります。

1回数千円でも積み重なれば大きな負担となります。

在宅介護費用の現実

要介護5の在宅介護では、介護保険を利用しても 毎月5万円〜15万円程度の自己負担 がかかるケースが多いです。

そこに医療費や生活費、介護者の収入減などが重なると、実際の家計への影響はさらに大きくなります。

我が家では、義母の年金額だけでは毎月の介護費用は補えませんでした。

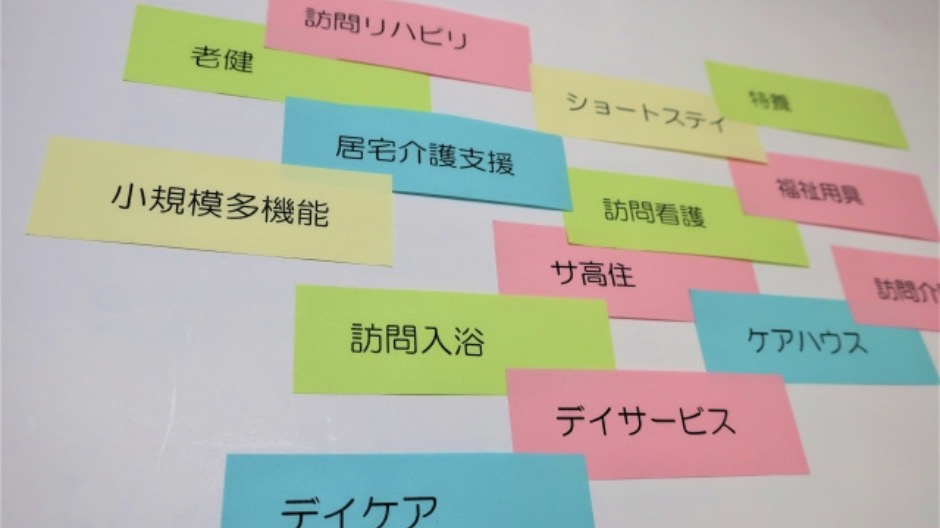

利用できる介護サービス

要介護5の在宅介護では、家族だけで支えるのは現実的に困難です。

そこで欠かせないのが介護保険を活用した各種サービスです。

- 訪問系

- 通所系

- 宿泊系

を組み合わせることで、本人の生活の質を守りつつ家族の負担を軽減できます。

代表的なサービスとその活用法をご紹介します。

訪問介護・訪問看護・訪問入浴

在宅で要介護5の介護を続けるには、家族だけでは限界があります。

そこで頼りになるのが「訪問系サービス」です。

自宅に専門職が来てサポートしてくれるため、介護者の負担を大きく軽減できます。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、

- 入浴

- 排泄

- 食事

などの身体介護を行います。

また掃除や洗濯などの生活援助も可能です。

ただし、介護保険では「本人の日常生活に必要な範囲」のみ対象となり、家族の家事代行は含まれません。

要介護5では、ほぼ毎日の利用が必要になるケースも多いです。

我が家では介護保険サービスに加え、重度訪問介護も利用していました。認定時間内なら無料でヘルパーを入れることができます。

訪問看護

看護師が自宅に訪問し、医療的なケアや健康管理を行います。

- バイタルチェック

- 服薬管理

- 褥瘡(床ずれ)の処置

- 胃ろうや吸引

なども対応可能です。

医師の指示に基づいて提供されるため、介護だけでなく医療的ケアが必要な場合に欠かせません。

我が家では担当医が特指示を出してくれ、週に4回利用していました。

訪問入浴

自宅での入浴が難しい方のために、専門スタッフが浴槽を持ち込んで入浴介助を行うサービスです。

清潔保持はもちろん、リフレッシュ効果や気分転換にもつながります。

要介護5では入浴介助が大きな負担になるため、定期的な訪問入浴を取り入れる家庭は少なくありません。

デイサービスやショートステイの利用

訪問系サービスに加えて、在宅介護を支えるのが「通所系・宿泊系サービス」です。

介護者が休養を取れるだけでなく、本人にとっても社会的な交流や生活リズムの維持につながります。

デイサービス(通所介護)

日帰りで施設に通い、

- 入浴

- 食事

- 機能訓練

- レクリエーション

を受けられるサービスです。

本人にとっては外出の機会や交流の場となり、孤立感を防げます。

介護者にとっても、日中の数時間は介護から解放される「貴重な休息時間」となります。

デイサービスは自分で動ける要介護者なら楽しいところですが、我が家の義母のような完全寝たきりの要介護者には、ハッキリ言うと利用するメリットが全くありません。

ショートステイ(短期入所生活介護)

数日〜数週間、介護施設に短期間入所できるサービスです。

介護者が病気や冠婚葬祭で介護できないときや、心身を休めたいときに活用されます。

要介護5の場合、在宅介護を長期的に続けるには「定期的にショートステイを利用する」ことが重要です。

活用のポイント

- デイサービスを「週数回のリフレッシュ」として取り入れる

- ショートステイを「計画的な休養」として活用する

- 本人の好みに合う施設を選ぶことで、利用がスムーズになる

在宅介護を「家族だけで抱え込まない」ためには、これらのサービスを上手に組み合わせることが欠かせません。

在宅介護の限界と対処法

要介護5の在宅介護は、家族の体力や精神力に大きな負担がかかります。

長期的に続けるには、抱え込みすぎず支援を上手に活用することが重要です。

家族だけで介護を抱え込まない工夫と、介護疲れを防ぐ対策をご紹介します。

家族だけで抱え込まない工夫

要介護5の在宅介護は、家族の愛情と努力だけでは長期的に続けるのが難しい現実があります。

24時間体制の見守りや身体介助が必要となり、介護者の体力・精神力は大きく消耗します。

そのため「抱え込まない工夫」が不可欠です。

介護サービスを最大限に活用する

訪問介護・訪問看護・デイサービス・ショートステイなど、介護保険サービスを積極的に取り入れることが第一歩です。

特にショートステイは「家族が休むためのサービス」として考えると気持ちが楽になります。

行政や地域のサポートを利用する

市区町村の地域包括支援センターでは、介護に関する相談や制度利用の情報提供を受けられます。

自治体によっては、介護者向けの交流会やサポートグループもあり孤立を防ぐ助けになります。

「手伝ってもらう」ことをためらわない

親族や友人に一時的に見守りをお願いすることも立派な工夫です。

「全部自分でやらなければ」という思い込みを手放し、協力を得ることで介護を継続できる余裕が生まれます。

介護疲れ・共倒れを防ぐサインと対策

在宅介護を続ける中で最も避けたいのが「介護者の心身が限界に達し、共倒れしてしまうこと」です。

その前に気づくためには、自分自身の変化に敏感であることが大切です。

介護疲れのサイン

- 眠れない、疲れが取れない

- 食欲が落ちる、体調を崩しやすい

- 気分が落ち込み「もう介護をやめたい」と感じる

- 家族や介護される本人にイライラをぶつけてしまう

こうしたサインが出てきたら、心身に負担がかかりすぎている証拠です。

共倒れを防ぐための対策

- 定期的に休養を取る

ショートステイやデイサービスを利用して、計画的に介護から離れる時間を確保しましょう。 - 医療・心理的サポートを受ける

心身に不調が出ている場合は、早めに病院やカウンセリングを利用することが大切です。 - 介護を「チーム」で行う意識を持つ

ケアマネージャーやヘルパー、看護師と情報共有を行い、「家族だけの介護」から「地域や専門職とつながる介護」へ発想を切り替えましょう。 - 無理をしない決断をする

どうしても限界を感じたときには、介護施設への切り替えも選択肢です。「施設に預ける=見捨てる」ではなく、「家族も本人も安全に過ごすための手段」と捉えることが大切です。

重度訪問介護を利用するまでは、いつもストレスでカリカリしていて、夫婦喧嘩が絶えませんでした。

仕事と両立できる?介護と生活のバランス

要介護5の在宅介護はほぼ24時間体制となるため、仕事と両立させるのは簡単ではありません。

しかし、工夫次第で無理なく続けられるケースもあります。

ここでは、実際の事例と利用できる制度をご紹介します。

在宅介護と仕事の両立事例

仕事との両立は、勤めている会社によっても理解度がかなり変わります。

以下のようなことができると両立できます。

事例1:訪問サービスとシフト勤務の組み合わせ

Aさんは要介護5の母を自宅で介護しています。

母がデイサービスに通う時間帯を狙って、午前中に仕事を集中して行い、午後は訪問介護を利用して入浴や排泄のサポートを受けています。

夜間は交代で介護を行うことで、仕事との両立を実現しています。

事例2:テレワークと在宅介護の組み合わせ

Bさんは在宅勤務を活用し、母の介助や食事の時間に柔軟に対応しています。

オンライン会議は母がデイサービスやショートステイに行っている時間に設定し、介護と仕事の時間をずらすことでストレスを最小限に抑えています。

共通のポイント

- 訪問介護・デイサービスなどの介護サービスをフル活用する

- 仕事の時間を介護サービスの時間に合わせて調整する

- 家族や周囲の協力を得て負担を分散する

こうした工夫で、要介護5の介護でも仕事を続けながら対応可能なケースがあります。

利用できる介護休業・制度について

仕事との両立をサポートするために、法律や制度も整備されています。

介護休業制度(介護休暇)

- 家族の介護のために一定期間、仕事を休むことができる制度です。

- 1人の対象家族につき通算93日まで取得可能で、分割して利用することもできます。

介護休暇

- 年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、有給休暇として介護のために取得できます。

- 1日単位、半日単位で取得可能です。

短時間勤務や柔軟な働き方

- 労働契約で短時間勤務や勤務時間の変更が認められる場合があります。

- テレワークや時差出勤を組み合わせることで、介護時間と仕事時間を両立しやすくなります。

ポイント

制度の利用は「介護者の権利」です。

遠慮せず会社や上司に相談し、介護と仕事のバランスを取りながら無理なく続けることが重要です。

僕は小さい会社に勤めていたので、柔軟な働き方はしづらく休みにくい空気も漂っていたので、常に睡眠不足で仕事をしていました。

ブログから学ぶ在宅介護のリアル体験談

要介護5の在宅介護は、日々の大変さや判断の難しさから「一人で抱え込んでしまう」ケースが多く見られます。

そんな中で、同じ状況を経験した家族のブログやオンラインコミュニティは貴重な情報源となります。

家族が記録した介護ブログの価値

介護ブログは、家族が日々の介護を記録した日記形式の記事や、サービス活用の体験談をまとめたものです。

- 現実的な情報を得られる

介護保険の使い方、訪問サービスの選び方、住宅改修の体験談など、公式情報だけではわからない「生の声」が掲載されています。 - 心の支えになる

「自分だけではない」と感じられることで、精神的な孤独感が和らぎます。介護の喜びや苦労が率直に書かれているため、共感や励ましを受けられます。 - 判断の参考になる

介護方法やサービスの組み合わせ方、施設選びのポイントなど、実体験に基づく情報は、在宅介護を続けるうえでの判断材料になります。

ブログを通じて、他の家族の体験や成功・失敗談を学ぶことで、自分たちの介護計画に活かすことができます。

このブログも要介護5の在宅介護を中心とした内容ですので、質問があれば答えられる範囲で対応します。ご質問なり取り上げてほしい記事などのご要望をお気軽にくださいね。

同じ悩みを共有できるコミュニティ

ブログだけでなく、オンラインや地域の介護コミュニティも大きな支えになります。

コミュニティのメリット

- 悩みや不安を相談できる

介護中の小さな疑問や悩みを気軽に相談できる場があると、精神的な負担が軽くなります。 - 情報交換ができる

訪問サービスや福祉用具の使い勝手、介護休暇の申請方法など、リアルな情報を交換できます。 - 孤立感を防ぐ

「同じ状況の人がいる」と知るだけでも、在宅介護の孤独感を和らげる効果があります。

活用のポイント

- ブログやコミュニティを「参考」として取り入れ、すべてを鵜呑みにしない

- 信頼できる情報源かどうかを確認する

- 自分の介護方針に合う部分だけを取り入れる

ブログやコミュニティは、在宅介護のリアルな情報や体験談を学びつつ、家族の精神的な支えとしても大きな価値があります。

今は情報化社会で、SNSなどうまく利用すれば情報がたくさん取れる時代になりました。我が家で始めた18年前はほとんど情報がなく、本や役所に電話などでしか得られなかったので、本当に苦労しました。

最後に

要介護5の在宅介護は、家族の体力・精神力・経済力に大きな負担がかかります。

介護保険サービスや訪問系・通所系サービスを活用し、介護休業やショートステイなど制度を上手に組み合わせることで、負担を軽減しながら在宅介護を続けることが可能です。

また、家族の体験ブログやコミュニティから得られる情報や共感は、孤独感を和らげる大きな支えとなります。

在宅介護は決して家族だけで抱え込むものではなく、「支援を受けながら続けること」が長期的に安心して介護を続ける鍵です。

計画的にサービスを活用し、自分たちに合った介護環境を整えることが、本人も家族も安全で穏やかな生活につながります。

ご質問などあれば、お気軽にご連絡くださいね。

コメント